Aufgrund der historisch gewachsenen Ortsstruktur war die Führung der ersten Straßenbahnstrecken in der Altstadt für Siemens & Halske eine Herausforderung. Die historische Bebauung ließ wenig Platz für die Gleise, die Straßen waren eng und unübersichtlich.

Ein neuralgischer Punkt war insbesondere der Bereich der Schul-Strasse. Hier standen die Häuser besonders eng. Einzelne Gebäude hätte man vielleicht abbrechen oder versetzen können. Die Neubauten der evangelischen Stadtkirche und der katholischen Propsteikirche jedoch waren markante Bauwerke, die keine Veränderung zuließen. Und dennoch: Irgendwie musste es gehen.

ENGE STRASSEN UND HISTORISCHE GEBÄUDE

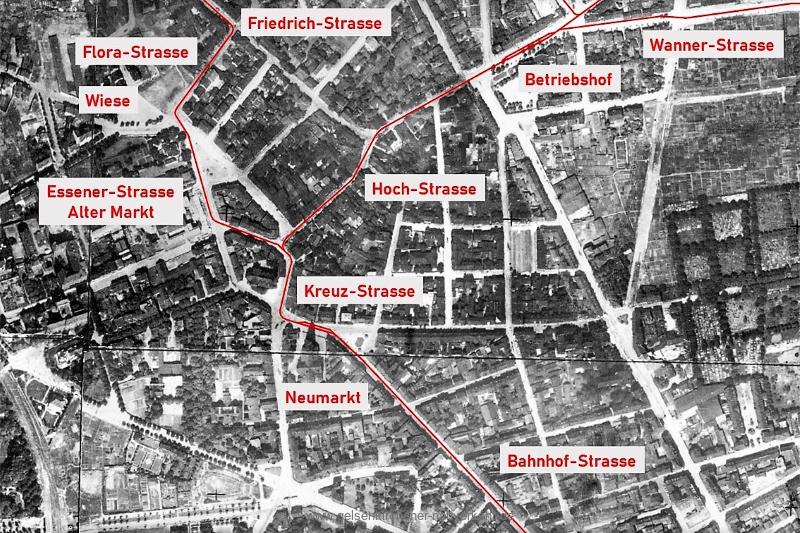

Als erste Straßenbahnverbindung wurde am 3. November 1895 die Verbindung vom Neumarkt in die Braubauerschaft und damit in den späteren Stadtteile Bismarck eröffnet. Vom Betriebshof wurde das Streckengleis auf der südlichen Seite der Hoch-Strasse in die Stadt hineingeführt. Vor der evangelischen Stadtkirche schwenkte es in die Kreuz-Strasse. Über die Schul-Strasse wurde der Neumarkt erreicht.

Für die gut sechs Wochen später, am 27. Dezember 1895 eröffnete Strecke vom Schalker Markt über Gelsenkirchen zur Stadtgrenze Wattenscheid hätte man prinzipiell das Gleis über die Friedrich-Strasse zur Trasse in der Hoch-Strasse führen können. Damit hätte die Straßenbahn den Alten Markt und die „Wiese“ nicht angefahren. Ein wichtiges Innenstadtareal, für dessen städtebauliche Weiterentwicklung bereits um die Jahrhundertwende große Pläne geschmiedet wurden, wäre durch das neue Verkehrsmittel nicht erschlossen worden.

So wurde die Schalker Strecke von der Friedrich-Strasse über die Flora-Strasse zur Wiese und zum Alten Markt geführt. Da das für die Straßenbahn notwendige Lichtraumprofil in der Schul-Strasse aufgrund bestehender Hausfassaden, insbesondere an der Ecke Schul- und Aah-Strasse, nicht zur Verfügung stand, wurde die Bahn vom Alten Markt kommend, über die Kreuz-Strasse weitergeführt.

Wie eng es im Kreuzungsbereich der Kreuz-, Schul- und Aah-Strasse zuging, illustriet das nachfolgende Bild. Es entstand während der Eröffnungsfahrt der Schalker Linie. Triebwagen 44 befindet sich mit Ehrengästen aus Schalke und Gelsenkirchen auf der ersten offiziellen Fahrt vom Schalker Markt nach Wattenscheid (Siemens Historical Institute). Im Winternebel ist im Hintergrund der mächtige Ziegelbau der Altstadtkirche zu erkennen.

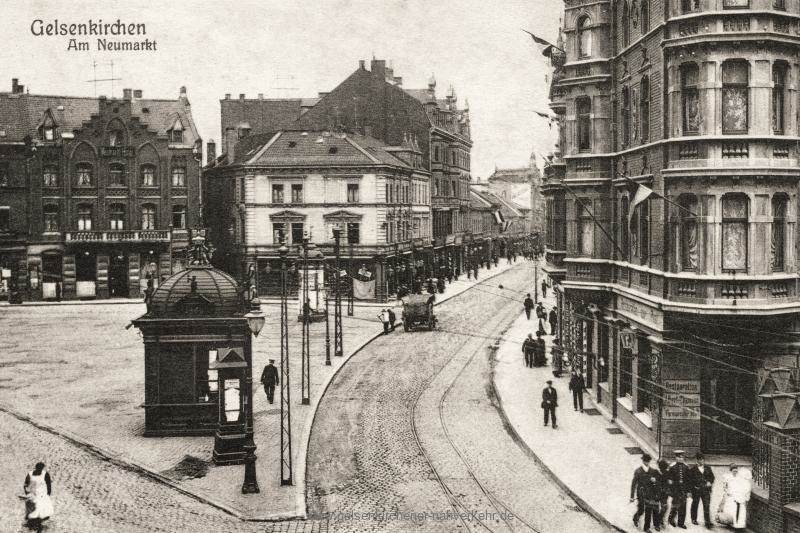

Nach wenigen Metern traf die Schul-Strasse in Höhe der Propsteikirche St. Augustinus auf den Neumarkt. Hier wurde als Endstelle für die Bismarcker-Linie und für kreuzende Wagen der Schalker Linie eine großzügig bemessene Ausweiche angelegt.

Am Neumarkt entstand am 27. Dezember 1895 das Titelbild dieses Kapitels (Siemens Historical Institute). Es zeigt den Triebwagen 11, der an diesem Tag mit Ehrengästen aus Wattenscheid und Ückendorf als offizieller Eröffnungszug von der Endstelle an der Zeche Holland in die Innenstadt gekommen war.

ÜBER DIE BAHNHOF-STRASSE

Über die Bahnhof-Strasse wurde das Gleis in westlicher Seitenlage und somit stadtauswärts rechts bis zum Bahnhof der Cöln-Mindener Eisenbahn weitergeführt.

Der nachfolgende Gleisplan vermittelt einen Eindruck von den Gleisanlagen der Straßenbahn im Jahr 1896. Der Orientierung dient – wie bei allen folgenden Plänen – ein hinterlegtes Luftbild aus den 1920er-Jahren (© RVR – 1925-1930 – dl-de/by-2-0).

Klicken Sie auf das Bild, um die Ansicht zu vergrößern!

Auf dem Plan ist gut zu erkennen, dass die in den Betriebshof ein- und ausrückenden Straßenbahnzüge immer zunächst bis zur Ausweiche am Neumarkt fahren mussten, um den Dienst zu beginnen oder zu beenden.

Das abschließende Postkartenmotiv zeigt die Weiterführung der Strecke von der Ausweiche am Neumarkt in die Bahnhof-Strasse (Verlag Cramers Kunstanstalt, Dortmund – Sammlung Volker Bruckmann).